法人設立、建設業許可、農地転用、内容証明、各種許認可でお悩みなら、栃木県の足利市・佐野市を拠点とする越智法務行政書士事務所にお任せください。

相続の開始

相続の開始

そもそも「相続」とは、ある人が所有していた財産や権利、負債や義務などが死亡したことによって相続人に移転することをいいます。ただし、死亡した人が取っていた資格や運転免許証など、その人の一身に専属するものは相続されません。

相続は、人が死亡した瞬間から開始されます。

つまり、人が死亡すると、その瞬間から被相続人(死亡した人のこと。)が所有していた財産や権利、負債などは全て相続人のものになります。

相続財産の名義変更等の手続きをして相続人固有の財産になるまでのあいだ、相続財産は相続人全員の共有財産となります。

共有財産となった相続財産は、相続人全員が同意しなければ処分することができなくなります。

遺言書の有無の確認

遺言書は、その内容によって相続手続きに大きな影響を及ぼすことがあります。

よって、相続手続きではまず遺言書があるのかどうか、被相続人(死亡した人)が隠していそうな場所を徹底的に確認することが必要です。遺言書の保管場所としては、主に次のような場所が考えられます。

- 金庫の中

- 神棚や仏壇の周り

- 郵便物や書類などを保管しているところ

- 机の引き出しやファイルの中

- 本棚やお気に入りの本の間 など

また、人によっては自分の手元で保管せず銀行の貸金庫や知人、知り合いの弁護士や税理士、行政書士などの専門家に預けている場合も考えられます。手元にないからと安心するのではなく、可能性があるところは徹底的に調べてみてください。

調べた結果、遺言書がなければ以下のことは関係ないので「相続人の調査・確定」に進みます。

遺言書を発見したとき

遺言書を発見したときは、まず発見した遺言書がどの種類に該当するのか確認します。一般的に作成される遺言書としては以下の三つの種類があります。

- 自筆証書遺言

被相続人が自筆(手書き)で書いた遺言書。封筒に入れていることが多い。封筒には封印をしていることもよくあります。

- 公正証書遺言

被相続人が公証役場を通じて作成した遺言書。公正証書遺言には末尾に遺言者、公証人、二人以上の証人の署名があります。

- 秘密証書遺言

被相続人が本文を作成して封筒に入れ封印し、公証役場で公証人、二人以上の証人の署名をしてもらう遺言書。

この中でよく作成されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」で、「秘密証書遺言」が利用されることはあまりありません。

発見した遺言書が公正証書遺言以外の遺言書(一般的には自筆証書遺言か秘密証書遺言)の場合、次の「検認」という手続きが必要になります。

遺言書が封筒に入っていて、その封筒に封印がされている場合は開けないようにしてください。開封は「検認」の手続きのときに家庭裁判所で行います。

検認前に開封したとしても検認は必要ですが、5万円以下の「過料」に処せられてしまうので注意してください。

遺言書の検認

検認は、相続のときに公正証書遺言以外の遺言書があるときに必要な手続きで、次のような役割があります。

- 相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせる

- 検認のときの遺言書の状態(加除修正の状況など)を確認して保存

検認の申立は、遺言書を発見した人や遺言書を保管していた人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。

例えば、私の高松の事務所(管轄は高松家庭裁判所)で丸亀市の人(管轄は丸亀家庭裁判所)の遺言書を預かって保管していたとします。この人が亡くなったとき、遺言書の検認を申し立てるのは、高松家庭裁判所ではなく丸亀家庭裁判所になります。

申立人 | 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人など |

|---|---|

申立先 | 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |

必要な費用 |

|

必要な書類 |

|

検認が申し立てられると、家庭裁判所から相続人全員に検認の日が通知されます。検認に立ち会うかどうかは任意ですので、各相続人がそれぞれ自分の意志で決めます。

検認当日、提出された遺言書を出席した相続人全員に閲覧してもらい、検認時の遺言書の状態の確認が行われます。検認が終了すると、遺言書に「検認済証明書」が添付され申立人に返却されます。

検認に立ち会わなかった相続人や利害関係人(遺言書で遺贈を受ける人など)には、後日「検認済通知書」が郵送されます。

相続人の調査・確定

相続が開始されると、相続財産は相続人全員の共有の財産になり、遺産分けをするときには相続人全員の同意が必要になります。

このとき、相続人が誰になるのかということは相続人自身で調査し、確定する必要があります。これは相続手続きの第一歩であり、今後の全ての手続きに影響する非常に重要なことです。

もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分けの協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効になります。

相続人の調査・確定を自分でやってみて、分からない場合や判断できない場合は、専門家に相談することをお勧めします。

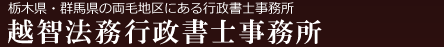

相続人の調査・確定の方法

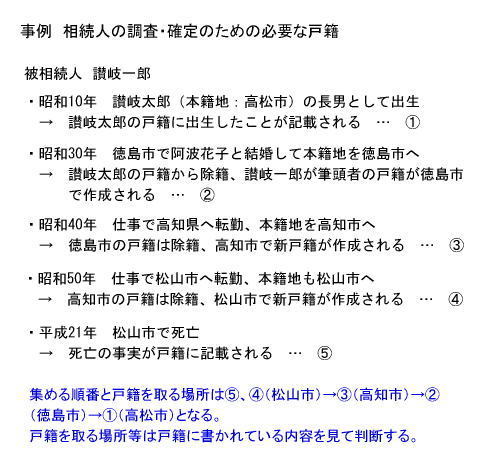

相続人の調査・確定は、被相続人の死亡から出生までの戸籍類を全て集め、そこに書かれている内容を見て誰が相続人になるのか判断します。

具体的な方法としては次の手順で行います。

- 1被相続人の最新の戸籍(死亡が書かれている戸籍)を取る

- 2戸籍に書かれた内容を見て、取った戸籍より古い戸籍があるときはその戸籍を取り、被相続人が出生した記載がある戸籍が出てくるまで遡って集める

- 3集めた全ての戸籍を見て、誰が相続人になるのか確定する

これだけではイメージがしにくいと思うので、具体例を一つあげましょう。

事例のとおり、生まれてくると最初に親の戸籍に入ります。つまり、出生までの戸籍ということは、親が筆頭者となっている戸籍までたどり着かなければいけません。

最終的に集める戸籍の数は被相続人によって違いますが、通常で5通程度、多い場合だと10通を超える場合もあります。また、何カ所の役場から取り寄せるかについても、本籍地を移していなければ一カ所で済みますが、転勤等で本籍地を移している場合はその分だけ多くなります。

戸籍の種類

一言で戸籍といっても、実際にはいくつかの種類があり、相続人の調査で取ることになるのは主に次の3つになります。

- 戸籍

名前や住所、性別、生年月日などの身分関係が記載されている公文章。戸籍は夫婦とその子供で1つの戸籍が作成される。現在の戸籍はコンピュータ化されているので、字が読みやすい。

- 除籍

戸籍に記載されている人の全員が死亡や結婚、本籍地の移転(転籍)などによって、本籍地に誰もいなくなった戸籍のこと。古いものは小さな文字で手書きされている。

- 改正原戸籍

戸籍は法律の改正で全国的に様式などが代わることがあり、新しい戸籍に代わるまで使われていた古い戸籍のこと。

ちなみに「謄本」と「抄本」の違いは次のとおりです。

- 謄本

戸籍等に掲載されている人全員の情報が記載されたもの

- 抄本

戸籍等に掲載されている人のうち、一部の人だけが記載されたもの

相続手続きでは、被相続人の親族関係を調べる必要があるため、通常は謄本を取ります。

戸籍類で古いものには、今では存在しない地名(市町村合併などにより消滅した地名)が出てきます。その場合でも、古い戸籍を保管している役所を自分で探し出し、出生の事実が書かれている戸籍にたどり着くまで集めなければいけません。

相続財産の調査

相続では、被相続人(死亡した人)が所有していた全ての財産(権利義務を含む。)が相続人に引き継がれます。ただし、被相続人の一身に専属していたものや祭祀財産は相続の対象にはなりません。

相続のときには、相続人の利益になる相続財産のことを「プラスの財産」、相続人の負担になる財産のことを「マイナスの財産」ということがあります。

相続財産として何があるのか、全体を把握しなければ相続放棄や限定承認の手続きが必要なのか、相続税は課税されるのか、などの判断をすることができません。

特に相続放棄等の手続きは、「相続の開始を知った日から3ヶ月」と非常に短い期間のうちにしなければいけないので、できる限り早く調査して把握するようにしましょう。

ただし「遺産分割の対象となる相続財産」と「相続税を計算するときの相続財産」は、若干の違いがあります。ここでは「遺産分割の対象となる相続財産」について説明します(相続税を計算するときの相続財産については「相続税の申告」で)。

プラスの財産

- 現金

被相続人の財布の中にある現金は当然ですが、金庫や机の中に置いている現金、貯金箱に貯めていたお金、へそくりも相続財産となります。

- 預貯金

銀行、郵便局、信用金庫、農協などの金融機関に預けている全ての預貯金が相続財産となります。被相続人が自分の子の名義などにして貯蓄している場合がありますが、結局は子の名義を借りているだけなので、この貯蓄も相続財産となります。預貯金は、被相続人の死亡日現在の残高証明を取って金額を確定します。

- 不動産

家や土地(宅地、田、畑、雑種地、山など)の不動産も相続財産となります。不動産は法務局で公図や登記簿謄本、実測図を取り、市町村役場で固定資産評価証明書、名寄帳などを取って確認します。

- 株券、社債、国公債等

株券や社債、国公債も相続財産になります。手元にある株券や、証券会社や金融機関に問い合わせて確認します。価格については、相続時の時価になります。

- その他の財産

上に書いているもののほか、貸し金、売掛金、貴金属、骨董品、絵画、ゴルフ会員権、自動車、特許権、著作権などが相続財産になります。

マイナスの財産

- 借金やローン

個人間での借金や住宅ローン、自動車ローンなども相続財産となります。借用書や契約書、クレジット会社からの請求書などを参考に確認します。

- 連帯保証人の地位

被相続人が他人や金融機関からの借金の連帯保証人になっていると、その地位も相続人が相続することになります。

- 根保証債務の保証人の地位

根保証債務の保証人の地位については、相続発生時(死亡した日)に発生している債務についての保証人の地位を相続します。相続発生時以降に発生した債務については関係ありません。

相続の対象にならないもの

相続の対象とならない被相続人の一身に専属するものや祭祀財産とは、具体的には以下のようなものがあります。

- 被相続人の一身に専属するもの

個人に与えられた年金の受給権や許認可(個人事業の営業許可など)、行政書士や弁護士、税理士などの国家資格や運転免許など

- 祭祀財産

仏壇、仏具、神棚、系譜(家系図)、お墓など

なお、身元保証人(会社に入社するときやどこかの会などに入会するようなときに求められるもの)の地位は相続されません。

生命保険金

被相続人の死亡によって給付される生命保険金については、保険料の負担者、受取人などによって遺産分割協議の対象になる財産なのか、受取人固有の財産なのか判断します。

被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 取扱い |

|---|---|---|---|

被相続人 | 被相続人 | 特定の人を指定 | 受取人固有の財産 遺産分割協議の対象にならない |

「相続人」としている | 相続人の共有財産 遺産分割協議の対象になる | ||

「被相続人」自身を指定 | 相続人の共有財産 遺産分割協議の対象になる | ||

| 被相続人 以外の者 | 保険料負担者と同じ | 保険料負担者の「一時所得」になる | |

| 第三者 (保険料負担者以外) | 保険料負担者から第三者への「贈与」になる |

死亡退職金

死亡が原因で支払われる退職金(死亡退職金)は、勤務先が就業規則などで独自に決めているものなので、人が死亡したら誰にでも必ず支払われるものではありません。

支払を受ける人についても就業規則などの取り決めに従って行われるので、一般的には遺産分割の対象となる財産にはならず、支払を受ける人の固有財産となります。

財産目録の作成

財産目録は、必ず作成しなければいけないものではないのですが、作成することで相続財産全体を把握することができます。

また、財産目録を相続人全員に配布することで、遺産の確認漏れや分割協議の漏れがないのかチェックすることができ、同じ情報を共有することで相続人同士の不平等感を少なくすることができます。

財産目録には、決まった様式や書き方はないので、自由に作成してかまいません。ただし、「どの財産が、どれだけあるのか」ということが誰が見てもわかるように書くことが重要です。不動産は登記簿や固定資産評価証明で書かれているように、預貯金は金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、残高といった具合になります。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ

電話受付時間:9:00~18:00

(土日祝祭日は除く)

※FAXでのお問合せは24時間受け付けています。

担当: 越智(おち)

事務所概要

越智法務行政書士事務所

FAXでのお問合せは24時間受け付けています。

住所

〒326-0143

栃木県足利市葉鹿町1-28-32

主な業務地域

栃木県全域

(足利市・佐野市・栃木市・小山市・鹿沼市)

群馬県全域

(太田市・桐生市・みどり市・館林市)

茨城県・埼玉県

ロゴマーク

当事務所と御依頼主との、強いつながりをモチーフにしております。

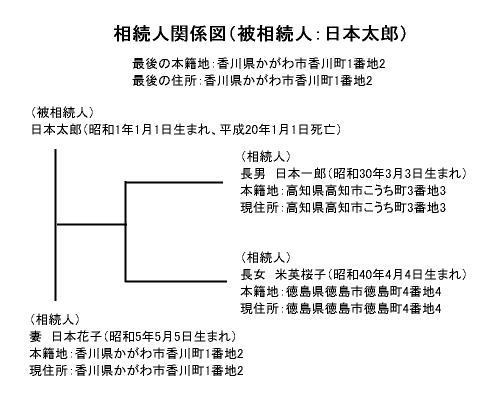

いい仕事いい家庭

つぎつぎとちぎ宣言

※クリックすると拡大します。

平成27年度、『いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言』登録しました。 (現在は有効期間はありません)

キャッチフレーズコンテスト

※クリックすると拡大します。

平成27年度第29回キャッチフレーズコピーコンテスト受賞「人財よろず相談所」のコピーで入賞しました。